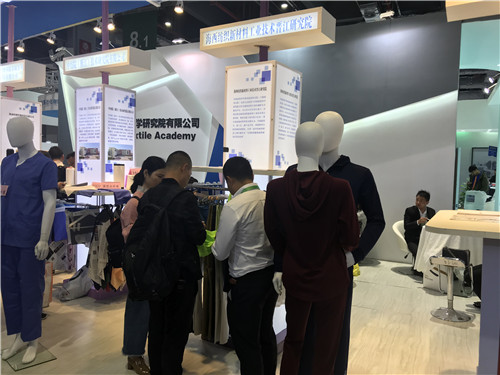

为加强南通市中小企业服务体系建设,不断改善中小企业发展环境,客观、科学、公正评价中小企业公共服务平台的建设水平、服务能力和服务绩效,同时为培育省三星级以上中小企业公共服务平台做准备,近日,南通市经济和信息化委员会组织开展了2017年度南通市星级中小企业公共服务平台评定工作。经各县(市)区审核推荐和评审,海安中纺院纤维新材料产业技术研发中心与其他11家单位共同被认定为2017年度南通市星级中小企业公共服务平台。

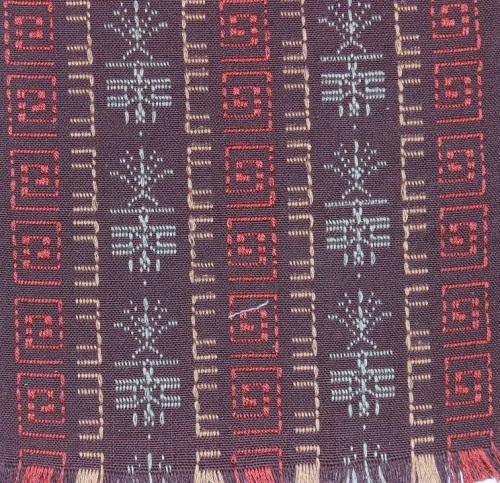

中纺院海安分院自2017年开始运行以来,始终致力于将中国纺织科学研究院在纤维新材料产业技术方面的相关资源优势与地方经济发展相结合,搭建产学研联动机制。目前,海安分院已为海安多家企业提供技术服务并合作开发石墨烯锦纶等差别化功能型产品,同时,多次为当地及周边企业提供锦纶切片、纤维、面料性能检测与评价服务。

此次评定是各县市领导对中纺院海安分院工作的认可和鼓励,海安分院将不负政府和企业的委托和信任,再接再厉,充分借助院总部资源,努力为海安及周边企业提供更多优质服务。