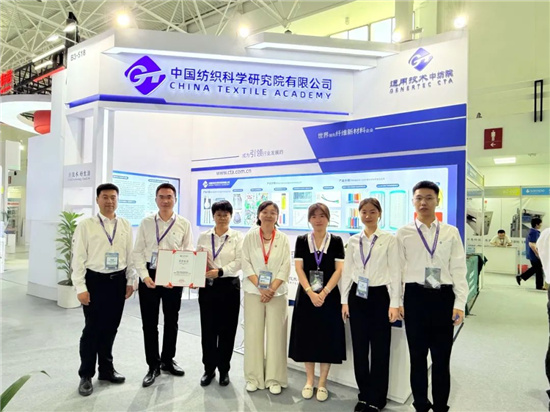

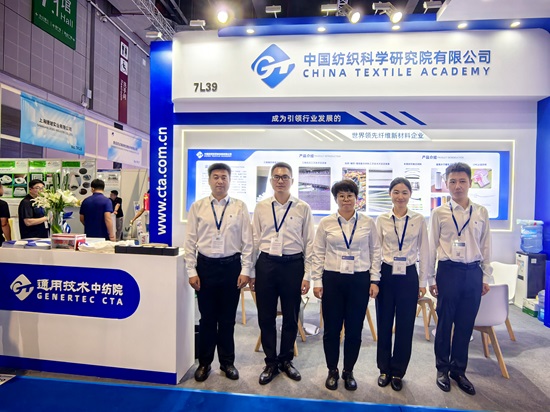

2025年6月18-20日,SAMPE中国2025年会暨第二十届国际先进复合材料制品、原材料、工装及工程应用展览会在中国国际展览中心(北京朝阳馆)举办。作为先进复合材料领域的年度盛会,本次展会吸引了全球400余家展商及超15000名专业观众参与,全方位覆盖产业链上下游,成为技术交流与产业合作的重要平台。通用技术中国纺织科学研究院(以下简称“中纺院”)携高性能纤维、纺织复合材料、军用防护、医用材料等领域的多项创新成果亮相。

展会为全球复合材料行业搭建交流高地

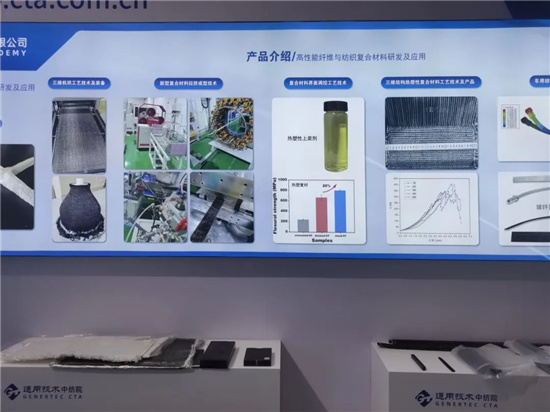

SAMPE中国2025年会作为行业“晴雨表”,以“先进复合材料,引领产业创新与可持续化发展”为主题,设立28个主题分会场,涵盖智能制造、回收利用、工程应用等20余个技术方向,更开设可循环经济、植物纤维复合材料等国际会场及女科技工作者委员会沙龙,吸引中、美、德、英等10余个国家近千名代表参加会议。展会现场,近3万平米的展览空间汇聚了全球复合材料领域的前沿技术与产品。中纺院在此重点展示了高性能纤维与纺织复合材料研发应用、三维机织工艺技术及装备等创新成果,通过产品展示、互动交流等形式吸引众多观众驻足洽谈。

中纺院“四大领域”成果齐发

高性能纤维引领产业发展方向

在高性能纤维领域,中纺院自主研发的超高强聚乙烯纤维干法技术实现国内首创,成功建成国内首条干法超高分子量聚乙烯纤维生产线,形成多代差异化品种技术体系,打破了国外技术垄断。同时,Lyocell工业丝作为高强生物基纤维,在医用、车用材料及碳纤维制备等领域展现良好的应用前景,引领产业发展新方向。

三维结构复合材料获应用类SAMPE中国创新入围奖

近年来,中纺院在复合材料领域研发的三维编织方机、三维编织圆机、三维机织设备及复合材料成型设备等多项技术填补了国内空白,为航空航天、轨道交通等高端领域提供了关键装备支撑,推动复合材料成型工艺向智能化、精密化升级。“三维结构复合材料抽油杆低成本技术及产业化项目”荣获2025年度应用类SAMPE中国创新入围奖。

多项成果助力相关防护领域创新

在相关防护领域,中纺院针对相关领域特殊需求,研发出轻量化携行具,兼顾防护性能与穿戴舒适性;为满足相关领域运输及起竖前温控需求,开发出多功能保温弹衣,通过材料创新实现温度精准调控,为相关领域装备现代化提供了坚实的材料保障。

CMC引领生物医用材料创新

在医用材料领域,中纺院开发的CMC等生物基改性医用材料凭借优异的吸水和止血特性在医疗领域备受认可。通过仿生结构设计完美贴合鼻黏膜,在快速止血的同时最大限度提升使用舒适度,为临床止血提供更优选择。

创新驱动发展,赋能产业可持续未来

作为行业技术攻关的主力军,中纺院持续深耕高性能纤维及复合材料装备领域,以创新引领发展。未来,中纺院将继续发挥技术优势,推动我国先进复合材料产业高质量发展,提升国际竞争力,为全球复合材料行业发展贡献更多“通用技术智慧”,携手共创产业新未来。

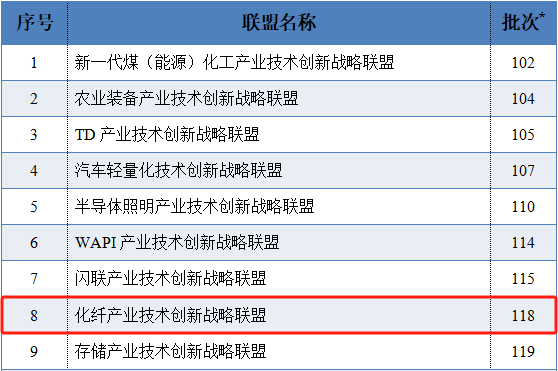

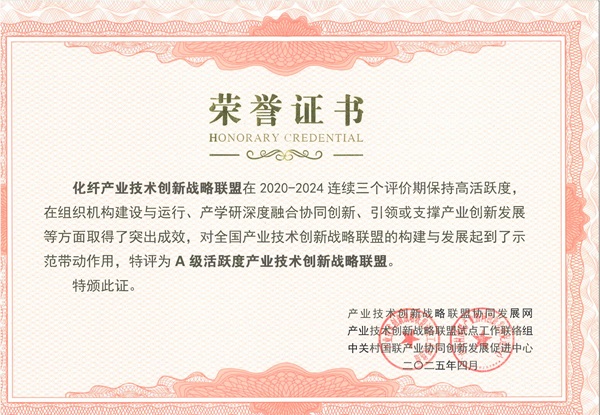

为更好地总结评价产业技术创新战略联盟运行发展情况及成效,产业技术创新战略联盟试点工作联络组、产业技术创新战略联盟协同发展网、中关村国联产业协同创新发展促进中心在科技部七司的指导下,启动了2024年度产业技术创新战略联盟活跃度评价工作(即第十次联盟活跃度评价)。2025年4月23日,《2024年度产业技术创新战略联盟活跃度评价报告》发布会在北京召开,25家联盟被评为“A级活跃度产业技术创新战略联盟”。其中,化纤产业技术创新战略联盟连续10次获评“A级活跃度产业技术创新战略联盟”。

化纤产业技术创新战略联盟(以下简称“化纤联盟”)成立于2008年,由通用技术中纺院、中国化纤协会牵头,行业中的主要大型企业和有特点的差别化企业、大学和研究单位组成,是国家科技部首批36家试点单位之一。2024年以来,化纤联盟持续发挥产业协同优势,积极承办“化纤行业新质生产力发展高端论坛”等多场学术会议活动,有效推动企业、高校技术资源整合,为化纤技术创新与成果转化作出了积极贡献。

面对"十四五"收官之年的2025年,化纤联盟将持续发挥联盟协同创新作用,优化产业组织模式,重点整合企业技术需求与院校科研资源,围绕新质生产力培育和科技强国建设战略需求,着力构建产学研深度融合的创新生态,为提升纺织化纤产业核心竞争力提供有效支撑。

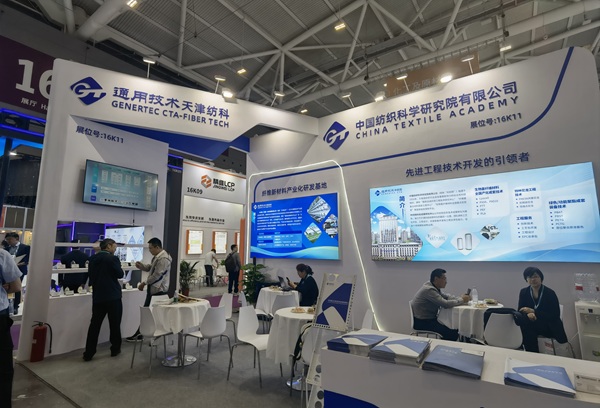

2025年4月15日,以“变革·协作·共塑可持续”为主题的“CHINAPLAS 2025国际橡塑展”在深圳国际会展中心(宝安)盛大开幕。展会汇聚全球4,500多家优质展商,展会总面积超38万平方米,涵盖19个展厅,全方位展示创新橡塑科技的解决方案。

通用技术中纺院携中纺院天津纺科联合参展,不仅展示了技术硬实力,更传递了产业链协作的软价值。从原料创新到装备国产化,集中展示了纤维成套技术、母粒及切片,兼具创新性与实用性。

此次参展,中纺院主要展示了生物基纤维材料全国产化装备技术、绿色/功能聚酯成套装备技术聚酯成套装备技术、特种尼龙产品合成技术和工程服务,包含产品有国产Lyocell、PA56、PA510、PTT、PEF、PLA、PBAT、PBST、PETG、PCTG、原位聚合原液着色、PA6/66共聚尼龙、长碳链尼龙、低熔点尼龙等。

近年来,中纺院已在高分子聚合及其改性产品(PET、PBT、PTT等)、生物基原料聚合(尼龙5X、PLA等)、生物可降解聚酯等系列化产品(PBS、PBAT、PBST等)、国产化Lyocell纤维等领域完成多项技术开发,形成独特的生产工艺技术和配套装备技术,拥有多项专利和专有技术,并承接了多项工程项目。

天津纺科作为国家纤维新材料产业化技术研发基地,建有国际先进水平的中试基地,是研究开发和科技成果孵化平台,国家级高新技术企业和天津市专精特新技术企业。此次展会主要展示了尼龙导电母粒、铜离子抗菌母粒,110℃低熔点切片,180℃低熔点切片,气凝胶切片,亲水聚酯切片和3D聚酯共聚酯系列产品。

此次CHINAPLAS 2025国际橡塑展上,中纺院及天津纺科以前沿材料技术与创新解决方案,展现了其作为行业领军者在推动绿色转型与产业链协同发展中的核心作用。未来,中纺院将持续践行“以科技进步和品质服务引领美好生活”的使命,深化与全球产业链伙伴的协作,推进向高端化、智能化、绿色化发展。

聚焦纳米材料、超导材料等10个材料领域,国务院国资委3月29日首次面向全社会发布中央企业材料领域“十大基础科学问题”,邀请全球科技创新力量同题共答,以基础研究和原始创新能力提升推动材料科技创新和产业发展。通用技术中纺院提出的“面向纤维新材料的高效生物合成理论”成功入选。

“面向纤维新材料的高效生物合成理论”通过对纤维全生物合成与工程架构的研究,可加深纤维材料生物合成本质的认知,为纤维材料合成新体系、绿色制备新技术及其工业应用提供坚实的理论支撑,可为纤维新材绿色制造新体系和产业技术变革奠定关键基础。

在2025中关村论坛年会上,国务院国资委举办了以“强科学发现之源、筑材料发明之基”为主题的“企业发现与发明论坛”。中央企业材料领域“十大基础科学问题”在此次论坛上对外发布。通用技术集团副总工程师李鑫,通用技术中纺院党委书记、总经理马咏梅,通用技术中纺院副总经理徐纪刚、总工程师李瀚宇出席此次论坛。通用技术集团科技创新与数字化部、国家技术转移海南中心、中纺院基础所相关人员参加了上述活动。

中央企业材料领域“十大基础科学问题”

1.来自纳米材料领域,微纳尺度传感功能材料的增敏与特异性识别策略;

2.来自超导材料领域,超导材料组织性能调控机理;

3.来自未来材料领域,人工智能驱动下的新型材料发现与理性设计;

4.来自稀土材料领域,稀土永磁材料成相机理与结构调控方法;

5.来自生物基材料领域,面向纤维新材料的高效生物合成理论;

6.来自钢铁材料领域,极端环境下钢铁材料组织稳定、性能演变与环境相容性机理;

7.来自无机非金属材料领域,多场耦合作用下玻璃形成过程中的弛豫机制;

8.来自有色金属材料领域,固态电池正极材料表界面离子/电子传输协同机制与动态结构演变规律;

9.来自化工新材料领域,聚合催化体系与聚合物多级结构作用机制;

10.来自核材料领域,极端耦合服役工况下堆芯结构材料的协同失效机制行为模型。

2月10日,通用技术中国纺织科学研究院有限公司党委书记、总经理马咏梅与香港纺织及成衣研发中心有限公司行政总裁许丕绩作为代表共同签署《中国纺织科学研究院有限公司与香港纺织及成衣研发中心有限公司合作协议》,并就下一步合作开展深入交流。

中纺院作为我国纺织行业综合性科研院所和纺织高新技术产业基地,具有从纤维新材料研发、装备制造、纤维应用研究及标准检测计量认证的集成创新优势;香港纺织及成衣研发中心由香港特区政府创新科技署拨款及香港理工大学承办,一直致力为时装及纺织业提供应用研究、技术转移及科研成果商品化服务。此次合作协议签署,双方围绕纤维新材料、先进功能纺织制品、智能制造与装备、循环再生纺织品、纺织品标准认证和检验检测等领域开展合作交流,并继续在技术创新、实验室共享、市场拓展、人才培养等方面展开深度合作,共同推动纺织行业的高质量发展。

此次合作是双方在技术、资源和市场方面优势互补,推动两地纺织行业科技创新和转型升级的一项重要举措。未来,双方将以战略眼光洞察行业未来机遇,运用创新手段打造覆盖全产业链的综合解决方案,持续释放创新潜能,加速创新成果转化,携手推动纺织新材料产业向高端化、智能化、绿色化方向迈进。

中纺院总工程师李瀚宇,香港纺织及成衣研发中心项目发展总监姚磊及中纺院科技创新部、基础研究所相关负责人参加相关活动。

2024年12月28日,由通用技术中纺院牵头的国家重点研发计划“高端功能与智能材料”重点专项“高安全主动防护绿色防疫材料及产业应用示范”项目年度进展情况检查会暨项目协调推进会在北京召开。华南理工大学教授王均、北京大学教授杨槐和大连理工大学教授翁志焕组成专家组到会指导。通用技术中纺院党委书记、总经理马咏梅,副总经理徐纪刚出席会议,会议由项目负责人东华大学研究生院常务副院长、教授俞昊主持,年度进展情况检查会环节由王均主持。

“高安全主动防护绿色防疫材料及产业应用示范”项目(项目编号:2022YFB3804200)于2022年11月成功获批立项,项目针对现有防疫制品力学与舒适性欠佳、沾染病毒易造成人员感染、大量使用污染环境等问题,拟解决新型聚合物微纳纤维规模化制备、微纳纤维细度与强度矛盾、纤维集合体微孔控制与舒适性关系、防疫制品主动与被动协同防护等难题,实现高安全主动防护绿色防疫材料的生产与应用,构建我国高性能防疫材料国际话语权。

本次会议围绕项目总体研究目标,严格对照任务书考核指标,对项目研究成果进行汇报检查。会上,项目负责人及各课题负责人分别围绕项目总体指标完成情况及各课题任务开展情况、取得的重要进展和阶段性成果等方面进行了汇报。专家组认为:项目及下设课题均完成了计划任务书约定的阶段性工作内容和任务,达到了预期的考核目标,部分指标已经超额完成;下一步,项目组需对比国内外现有技术,进一步凝练本项目创新性成果,体现项目先进性,通过项目的实施切实推动行业发展。

会后,俞昊组织召开了项目协调推进会,总结项目前期攻关任务完成情况,对各课题存在的问题及关键要点进行了分别指导,并详细部署了下一步工作计划。各课题负责人表示,将以本次年度会议为契机,在高质量完成任务书指标基础上,注重亮点技术突破和标志性成果产出,保证课题高质量完成。

项目承担单位中国纺织科学研究院有限公司,项目参与单位东华大学、厦门当盛新材料有限公司、中石化(北京)化工研究院有限公司等9家单位共计40余名项目科研骨干参加了本次会议。

近日,通用技术中纺院中纺标参与起草的ISO 5688:2024《纺织品 合成纤维长丝 变形丝卷缩性能试验》国际标准发布。

我国作为纺织化纤生产和出口大国,年产量约6000多万吨,位居全球第一,其中合成纤维变形长丝,作为民用纺织纤维材料中应用广用量大的化学纤维,具有良好的卷曲膨松性能,与织物风格设计和成品质量密切相关。由于部分国家和地区已制定了相关的试验方法,但适用范围、测试条件、测试步骤和表征指标各不相同,导致检测结果不具可比性,从而增加了国际贸易中市场准入难度和检测成本。

为统一相关试验方法,我国基于国家标准GB/T 6506《合成纤维变形丝卷缩性能试验方法》向ISO国际标准化组织提交了该国际标准新工作项目提案,2021年成功获批立项,德、法、日、韩、美等国均推荐了专家参与该标准的制定工作。

该国际标准的发布,对提升全球市场纺织化纤行业的产品品质,规范和满足该领域的检测技术和发展需求,提高我国纺织化纤产业核心竞争力,加速化纤产业国际标准化进程起到了重要的推动作用。

通用技术中纺院中纺标作为ISO/TC38国内技术对口单位,一直以来积极组织国内专家和企事业单位参与国际标准化工作,积累了丰富的国际标准化工作经验,形成了一支专业化团队。目前,我国在本领域已成功提出了50项ISO国际标准提案,其中正式发布42项,未来将以更加开放严谨的态度守正创新,不断加大纺织品领域国际标准的研制力度,以新发展理念和视角与国内专家共同推动国际标准化新发展。

10月30日,由安踏集团作为牵头单位,清华大学、东华大学、北京服装学院、北京体育大学、武汉纺织大学等高校,国家体育总局体育科学研究所、通用技术中国纺织科学研究院有限公司(以下简称“中纺院”)等科研院所,以及运动鞋服供应链上游的中石化、申洲国际、超盈纺织等领军企业共同参与的“体育用品产业创新联合体”(以下简称“联合体”)在北京正式成立。通用技术中纺院党委书记、总经理马咏梅与安踏集团COO陈科、中国工程院俞建勇院士、徐卫林院士及奥运冠军武大靖等代表一起参与了联合体的启动仪式。

未来,“联合体”将围绕产学研合作,在设立关键技术清单、制定技术转化路线图、完善利益分配机制、布局知识产权专利等方面探索出科学高效、兼顾各方需求的机制与流程,为中国体育用品产业打通技术成果规模化转化应用的链路,实现从实验室到货架的创新闭环蹚出一条新路。

作为纺织科研“国家队”,加入联合体将有助于中纺院更好地服务国家战略与产业发展,充分发挥中纺院在纤维新材料领域创新链中的“策源”功能,增强科技创新与产业创新的深度融合,构建产学研用创新生态圈,进而推动中纺院在体育用品领域科技创新能力的提升,加快科技成果向现实生产力转化。

10月26日,第十四届中国纺织学术年会在芜湖召开,通用技术中国纺织科学研究院有限公司、生物源纤维制造技术国家重点实验室和化纤产业技术创新战略联盟共同承办“生物基纤维材料高端高值化应用”分会场。

会议由中纺院党委书记、总经理马咏梅,中纺院副总经理徐纪刚共同主持。来自高校、企业、科研院所相关单位代表100余人参加了本次交流。

近年来,生物基纤维材料显现出强劲的发展势头,关键技术不断突破,产业规模不断增长。在“双碳”目标的指引下,绿色发展成为产业发展的刚性需求。坚持生态优先、发展面向绿色低碳的生物质替代应用,不仅是产业发展的新趋势,也是人们对生产方式更可持续的新期待。本次会议邀请8位行业知名专家学者面向产业发展的重大需求和各自研究方向,共同探讨生物基纤维材料高值化利用的领先技术和发展机遇、生物基材料绿色与创新发展路径,为产业链可持续发展赋能。

天津科技大学学术委员会主任、生物源纤维制造技术国家重点实验室主任程博闻作《纤维素纳微纤维的制备技术及高值化应用》专题报告,报告从生物基微纳米纤维的需求出发,聚焦纤维素这一量大价廉的天然高聚物原料,重点讲述了新型熔喷、静电纺丝、原纤解离、生物合成等纤维素微纳米纤维制备技术的基本原理和关键问题,分析了其在可穿戴传感材料、能源材料、油水分离、个体防护、高端包装等领域的高端应用,同时介绍了团队在生物基微纳米纤维材料领域拥有前沿的研究成果和对行业发展作出的重要贡献。

陕西科技大学原校长、中国化工学会会士、英国皇家化学会会士马建中在《绿色多功能轻纺化学品的研发及高值化应用》的主题报告中,从绿色多功能皮革化学品和绿色多功能纺织化学品两个方面介绍了其团队在高品质绿色多功能轻纺化学品领域的研究进展。相关研究成果促进了皮革工业的绿色转型发展,尤其创制的聚合物链段组成与功能型纳米粒子等微结构双向调控新技术,研发的功能型涂饰剂新产品打破了国外产品垄断。开发的绿色多功能皮革化学品,实现了在鞋材、智能可穿戴器件等领域的拓展应用。

智能纤维作为一种新型材料,不仅具有传统纤维的基本功能,如保暖、透气和吸湿等,还融入了先进的科技元素,赋予其更多智能化的特性。武汉纺织大学副校长王栋以《智能纤维材料:自然与科技的融合》为题,分享了功智能纤维材料的研发思路及成果,展示了纤维创新材料在不同领域发挥的重要作用。他建议,要善于从大自然和生活中寻找灵感,有助于为新型纤维材料创新发展提供更好的思路。

聚酰胺材料综合性能优异,应用广泛,是五大工程塑料之首。随着可持续发展及双碳目标实现的迫切需求,生物基聚酰胺成为新的发展方向,得到了研究人员和产业界的广泛关注。中国科学院化学研究所研究员董侠作《生物基长碳链聚酰胺材料及其应用开发》报告,基于多年来深耕长碳链生物基聚酰胺这一绿色高分子材料领域的丰富经验,呈现了新型聚酰胺材料在新型纤维、功能薄膜、输油管材和轻质发泡材料等领域的成功应用。其报告展现了极高的学术价值和实践意义,为创新生物基纤维材料制备提供了非常宝贵的经验。

木质纤维素是自然界中储量最丰富的可再生原料,广泛来源于木材、竹材、秸秆等,利用木质纤维素可助力实现“双碳”目标的同时,有望解决我国生物质原料利用不充分、生物质基材料进口依存度高等问题。浙江理工大学副校长、党委委员姚菊明在题为《木质纤维素的绿色分离与高值化利用》的报告中以木质纤维固废资源的高值化利用为主要目标,聚焦生物质资源组分高效绿色分离与增值转化的技术原理与作用规律,创新发展生物基材料可控制备与结构性能精准控制的理论体系,实现了生物质资源的高值化利用及其衍生新材料的创制,对于提供高质量生物基原料与材料替代化石材料、助力全球低碳循环经济发展与生态环境保护具有重要的科学意义和社会价值。

聚乳酸作为典型的碳中和、可再生、生物全降解高分子材料,正逐步发展成为国民经济和社会发展所必需的基础性大宗原材料。东华大学材料科学与工程学院相恒学以《生物基纤维熔纺成形及凝聚态结构控制》为题,从全微生物合成的聚羟基脂肪酸酯、最具产业化前景的聚乳酸,以及聚酯与聚乳酸共聚酯三个方面出发,介绍了化学结构设计、异相成核活化能调控、多外场链取向与晶型转变诱导对生物基纤维结构与性能的调控,为实现纤维的可纺、增强增韧和调控降解提供了思路。

聚乳酸在纤维材料方面的应用研究一直是一个热点。南通大学纺织服装学院院长助理潘刚伟在《超亲水/水下超疏油聚乳酸纤维膜的制备与油水分离性能》报告中以超亲水/水下超疏油膜为导向,采用静电纺丝法制备纤维膜,并采用二醋酸纤维素对PLA纳米纤维膜进行改性,通过调控纺丝材料比例和膜表面结构,制备了系列超亲水/水下超疏油纤维膜材料。这种膜材料在污水治理特别是油水分子的场景表现出较为优异的性能,这也为聚乳酸的高端高值化应用探索了新的方向。

我国的生物基纤维材料针对细分应用领域呈高端高值趋势,来自中纺院生物质材料研究所所长程春祖在题为《阻燃生物基纤维及其应用》的报告中,汇总了各种典型生物基纤维材料的阻燃改性方法,分析了不同性能的阻燃纤维在安全防护领域的应用情况,也重点介绍了中纺院在阻燃莱赛尔纤维的研发和产业化过程中,攻克的专用阻燃剂制备、阻燃剂稳定分散、阻燃莱赛尔纤维纺丝成形、溶剂回收等一系列科学和工程技术问题,率先在国际上实现了阻燃莱赛尔纤维的市场供应。

参加论坛的专家学者、与会代表认真聆听,并就报告内容与专家积极互动、热烈讨论。论坛汇聚的高水平报告及创新性成果为生物基纤维新材料技术创新和高质量发展起到积极的引领和示范作用。

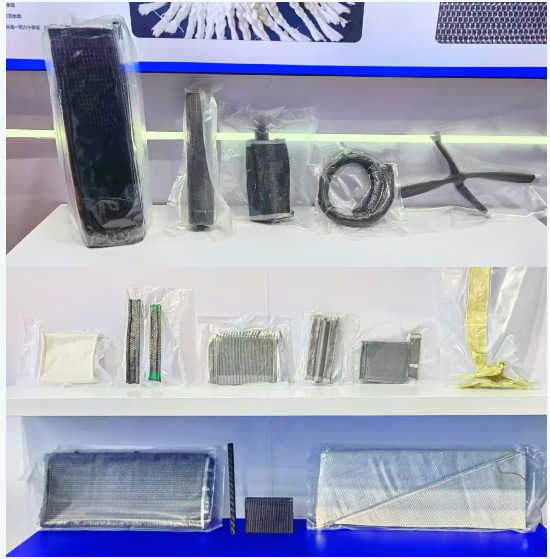

近日,中国国际复合材料工业技术展览会在上海国家会展中心成功举办,作为亚太地区规模最大、影响力最广泛的复合材料专业技术展览会,此次展会云集了众多高性能纤维展品,通用技术中纺院携多项纺织复合材料创新成果精彩亮相,展示了公司在复合材料领域的最新科技成果与创新应用。

展会期间,中纺院集中展示了自主研发的碳纤维、石英纤维等新型高性能纤维三维多向、2.5D立体织物等先进技术,吸引了众多国内外客户参观考察和洽谈合作,进一步巩固了与行业伙伴及上下游企业的紧密联系。

此次参展,中纺院不仅展示了公司在纺织复合材料领域的综合实力和创新能力,还展现了公司向着复合材料高端织造前沿全速迈进的坚定决心。未来,中纺院将与行业同仁携手并进,共同推动复合材料行业新质生产力的蓬勃发展。

2024年7月26日-28日,由中国复合材料学会主办的第五届中国国际复合材料科技大会(CCCM-5)在新疆乌鲁木齐国际会展中心召开。本届大会会议主题为“复合新材,料定未来”,采取“2+48+8+1”的会展新模式,即2个主会场、48个学术交流分会场、8个特色分会场及1场国际复合材料产业创新成果技术展示。通用技术中纺院和东华大学分别作为科技大会行业支持单位和学术支持单位,共同承办了“复合材料预制体结构设计与成形”分论坛,中纺院副总经理崔桂新与东华大学教授许福军联合担任论坛主席。

复合材料广泛用于轨道交通和智能穿戴等国家相关领域,其预制体多尺度结构显著影响材料的承载效率和功能性。复合材料预制体结构设计与成形对最终成型部件力学性能优化、功能性提升与适用范围拓展至关重要,亟需融合多领域学科,从而推动复合材料预制体结构设计与成形工艺的理论研究。

本次“复合材料预制体结构设计与成形”分论坛结合复合材料预制体纤维材料、结构成形工艺、功能性、先进仿真方法与装备技术等理论基础与前瞻技术,充分探讨复合材料预制体结构设计与成形领域的前沿技术以及面临的挑战和未来发展方向,为广大行业代表创造了充分的交流学习机会。